Georges et Jean SUBERVIE

Journaliste, maître imprimeur, éditeur, résistant, radical, maire de Rodez (1944-1953), né le 18 février 1886, à Bordeaux, Georges Subervie est une grande figure de la vie et de la culture aveyronnaise. C’est à la demande du maire de Rodez, qu’il s’y installe en 1913, pour prendre la direction du journal Le Courrier de l’Aveyron, journal radical créé en 1870. Il est mobilisé comme caporal pendant la Première Guerre mondiale et termine lieutenant. Il participe entre autres aux batailles de Verdun, de l’Argonne et du Chemin des Dames. Il est gazé en 1918, décoré de la croix de guerre en 1920 et de la médaille interalliée de la victoire en 1922.

En 1919, il rachète l’imprimerie Virenque-Gassan, 21 rue de l’Embergue à Rodez, ainsi que Le Courrier de l’Aveyron. Le journal parait jusqu’en 1939, mais avec de plus en plus de difficulté. Dans les années 1930, Subervie élargit son catalogue à la littérature et à la poésie, en s’appuyant notamment sur un jeune poète, Jean Digot, qui témoigne : « J’avais 19 ans. Qui m’a soutenu ? Georges Subervie, ça alors lui ! Si vous voulez un éloge du père Subervie, je suis prêt à le servir, pour la réalisation de la revue et le soutien effectif qu’il apportait. Nous étions voisins, il venait écouter chez nous, la première radio que mon père possédait, un poste à galène… Ce qui a vraiment permis à mon souhait de se réaliser, c’est la compréhension et l’amitié de Georges Subervie. Je ne sais pas si j’aurais pu réaliser l’Aube sans lui. Les Heures Rouergates ont été imprimées à Paris, mais les Feuillets de l’Îlot c’est lui. Il avait acheté spécialement pour les Feuillets de l’Îlot une rame de Roto Barjon, c’était un papier résistant – perce qu’on avait décidé de le faire sur un format plus grand – il avait acheté toute la rame… et puis il faut dire tout en son honneur bien que ce soit hors de propos – pendant la guerre… s’il y a des gens qui ont pris des risques, lui en a pris, il ne les a pas pris en apparence, car il était responsable de ce qui se passait dans son imprimerie. »

Durant l’Occupation, Georges Subervie se lie avec Antonin Artaud, Ilarie Voronca et Denys-Paul Bouloc. L’imprimerie Subervie emploie 17 personnes en 1943. En mars avril 1942, Subervie imprime le journal de la Résistance, Combat. Mais son activité résistante est plus vaste : faux papiers, tracts et impression de journaux clandestins de toutes obédiences (Combat, la France au combat, le Populaire, Vaincre, Libération, les Cahiers de Libération, La France, l’Espoir du Sud-Ouest, Résurrection, les Cahiers de Résistance spirituelle…). À la Libération, Subervie devient maire de Rodez, et le reste jusqu’en 1953, année durant laquelle il publie l’un de ses derniers livres, Elle est vraie, Monsieur ?, de Jean Mazenq. Il meurt à Rodez le 26 septembre 1953.

Après le décès de son père en 1953, Jean Subervie, qui a travaillé à ses côtés, y compris dans la Résistance, reprend l’imprimerie familiale et développe le travail littéraire de son père. Il publie romans, nouvelles, essais et surtout de la poésie. À son catalogue figurent aussi bien des poètes confirmés que des débutants. Jean Subervie s’engage en parallèle dans le combat anticolonialiste. L’Algérie en guerre, comme l’écrit le regretté Hamid Nacer-Khodja (cf. Un éditeur en guerre d’Algérie : Jean Subervie in Algérie Littérature/Action n°157, 2012), constitue une des préoccupations majeures du résistant Jean Subervie, anticolonialiste notoire. Sa rencontre avec le poète Jean Sénac est déterminante dans son évolution politique. Elle a eu lieu le 14 novembre 1956 à Paris, à la soirée organisée par les éditions La Nef de Paris.

Aussitôt, Subervie propose à Sénac de coordonner un dossier de sa revue trimestrielle, Entretiens sur les lettres et les arts, sur l’Algérie. Ce qui est effectif en 1956, avec des textes, notamment, de Mostefa Lachraf, Kateb Yacine, Henri Kréa, Jean Sénac (qui fustige ceux qui refusent des négociations en Algérie, sans oublier les filles Algériennes qui vivent dans l’angoisse, la mort et le combat et dont les chants doivent raconter la peine du peuple, les exploits de leurs frères et de leurs bien-aimés, l’espérance tenace), Mohamed Harbi, Mohamed Dib (Le sang du peuple le plus nu/ rassemble/ sa terre/ et le tyran chancelle) ou Malek Haddad (Je dirai liberté, je dirai libérons). Cette revue de 76 pages est la première à faire connaître la culture algérienne dans sa diversité. Tiré à 1.000 exemplaires, le numéro est épuisé à la fin mai 1957.

Subervie compare la situation de l’Algérie avec celle de la France du temps de l’occupation allemande. « Des hommes qui, après avoir tout essayé, se lèvent pour leur liberté me sont sympathiques… Sans doute, pour beaucoup de mes concitoyens, passerai-je pour un mauvais Français mais je partage entièrement vos idées... et la cause que vous défendez », écrit-il le 26 juin 1957 à Sénac - lequel, « fils » en révolte de René Char et d’Albert Camus - a fait paraître sa fameuse Lettre à un jeune Français d’Algérie (in Esprit, mars 1956), un an plus tôt : « Ton cœur souffre de l’injustice quand elle brise un visage français, mais s’ouvrira-t-il à la peine de tous les hommes ? »

Après Artaud et Voronca, Sénac est le troisième grand poète lié au Rouergue. Les deux premiers sont bien ancrés dans la mémoire de la poésie rouergate. Le troisième, non. C’est fort dommage. Ces trois-là forment une trinité solaire et foudroyée. « Vous êtes une fleur unique que le monde ne veut pas laisser vivre », écrit Artaud (in Suppôts et Supplications, 1947). S

Subervie milite dans des comités pour la paix en Algérie et édite leurs prospectus, à l’instar de celui du Comité ruthénois qui « réclame du Gouvernement qu’il traite les insurgés en combattants ». Le 8 septembre 1957, Jean Sénac écrit à Rodez son poème « Alger au loin », qu’il dédie à Jean Subervie, Abdelkader Kâlache, Jean Digot et Jacques Miel : Ici commence, dans une halte de verdure, à mi-chemin entre l’orage et le sourire de l’accueil, ici commence ma lumière, avec la compassion, et peut-être la mort. – O frères ! avant l’heure de choc, et tandis que dans l’ombre les taurillons affûtent notre éternité dissidente, ô frères, pardonnez ce répit, pardonnez la tiédeur odorante des feuilles… - Ici, dans la douce verdure, la nuit d’échardes me défend. La longue nuit sans qui le soleil est mirage.

Subervie publie encore de Jean Sénac, le fameux, Le Soleil sous les armes, un manifeste sur la poésie du combat algérien. Imprimée à 1.000 exemplaires, la plaquette paraît le 1er octobre 1957 sous l’intitulé Le soleil sous les armes (Éléments d’une Poésie de la Résistance Algérienne). Le livre de Sénac est comparé à L’honneur des poètes, paru clandestinement en 1943, en France occupée. « Poésie et résistance apparaissent comme les tranchants d’une même lame où l’homme inlassablement affûte sa dignité. »

Lors de son séjour à Rodez, Sénac, Kader Kalache, responsable du matériel et de l’impression au sein de la Fédération de France du FLN, et Subervie, composent clandestinement le journal El Moudjahid, porte-parole de la révolution algérienne. À compter de son numéro 8, la direction d’El Moudjahid, a décidé son impression et sa diffusion à l’étranger, c’est-à-dire respectivement au Maroc (Tétouan), en Tunisie (Tunis) et en France (Rodez et Paris). Subervie imprime également le Bulletin de la Fédération de France du FLN. Au plus fort de la guerre d’Algérie, et dans une semi-clandestinité, Jean Subervie se range dans le camp indépendantiste et publie encore un important livre de poèmes de Jean Sénac : Matinale de mon peuple (1961), sur l’Algérie et les peuples en lutte (Espagne, Angola, Congo et Cuba). Puis, toujours de Jean Sénac, les poèmes de Citoyens de beauté (1967). L’indépendance de l’Algérie est officiellement proclamée le 3 juillet 1962.

Jean Sénac rentre en Algérie en octobre 1962. Amar Ouzegane, plus tard ministre, distribue aux députés de l’Assemblée nationale constituante son poème « Aux héros purs ». En 1964 Sénac fonde la Galerie 54. À la radio algérienne il anime les émissions Le poète dans la cité (1964-1965) puis Poésie sur tous les fronts (1967-1971) tandis que Gallimard publie Avant-Corps en 1968.

Mais, en Algérie, une nouvelle étape s’est engagée avec la prise du pouvoir en 1965 par Houari Boumediene : les émissions poétiques de Sénac (proche du président déchu et renversé Ahmed Ben Bella) sont interdites en janvier 1972.

Poète, animateur, militant révolutionnaire, chrétien, homosexuel et français, Jean Sénac se proclame ouvertement plus algérien que n’importe qui et dérange autant le pouvoir bourgeois et colonial français, que l’extrême-droite, les intégristes islamistes ou la bureaucratie algérienne.

À partir d’août 1967, Sénac, qui n’est pas dans la nouvelle ligne politique, qu’il n’hésite pas à critiquer ou à dénoncer, est en pleine disgrâce. On lui jette au visage sa proximité avec Ben Bella, sa condition de pied-noir, de poète libertaire et d’homosexuel.

Mais, la disgrâce ne touche pas que Sénac. Les déviations et les débordements du régime de Boumediene pousse de nombreux artistes et intellectuels, ce que Sénac refuse, à s’exiler en France, et non des moindres.

C’est à l’époque tellement dramatique et critique pour lui comme pour l’Algérie, de sa disgrâce, que Jean Sénac entre en relation avec le groupe des Hommes sans Épaules. Car, parmi les poètes connus et aimés, tout au long de l’histoire de notre revue, Jean Sénac est assurément l’un des plus chers : J’écris c’est mon seul territoire ce sont chemins où vous passerez.

En 1970, Jean Sénac se lie d’amitié avec Jean Breton et le groupe des Hommes sans Épaules, reconstitué autour de la revue Poésie 1, au sein de laquelle (n°14, 1971) est publiée sa fameuse Anthologie de la nouvelle poésie algérienne. Puis, en 1972, toujours sous la houlette de notre aîné Jean Breton, le dernier ouvrage du poète vivant, Les Désordres (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1972), puis, le premier livre posthume de Sénac, A-Corpoèmes suivi de Les Désordres dans Jean Sénac vivant, essais, témoignages, documents, (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1981).

En pleine période d’arabisation du pays, de la culture et de la langue, le manifeste de Sénac (à qui la littérature algérienne de graphie française est largement redevable d’un travail de mise à jour et de théorisation, qui n’existait pas) apparaît comme une ultime provocation que son auteur paiera cher : peu à peu, quasiment toutes les portes se ferment, non pas celles des gens, mais des organismes d’État sans lesquels rien n’est possible dans un pays vivant sous le signe de l’étatisme. Ce manifeste en appelle à une Algérie méditerranéenne, solidaire, socialiste, égalitaire, arabe, berbère et pied-noir, de graphies arabe, berbère et française. Kateb Yacine ne dit pas autre chose (in Les Lettres françaises, 1963) : « Il n’y a pas d’Algérie berbère, il n’y a pas d’Algérie arabe, il n’y a pas d’Algérie française : il y a une Algérie. Elle est une nation très riche dans la mesure où elle est multinationale ». On sait ce qu’il est advenu de ce rêve…

Poète algérien de graphie française », ainsi qu’il se définit lui-même, Jean Sénac meurt assassiné dans sa cave-vigie d’Alger, dans la nuit du 29 au 30 août 1973, vingt ans avant que Tahar Djaout et Youcef Sebti, deux poètes de ses amis, soient à leur tour, victimes du terrorisme islamiste. Le premier, tué de deux balles dans la tête le 26 mai 1993. Le deuxième, égorgé dans la nuit du 27 au 28 décembre 1993. Jean Sénac fut le premier martyr d’une horrible liste. Le cycle du Soleil-Sénac s’étale sur une vingtaine d’années (1948-1973). Dix-sept livres de poèmes qui font chair avec le langage comme avec la vie.

À ces livres, il faut ajouter un roman, Ébauche du père (1989), une Anthologie de la nouvelle poésie algérienne (1971), de nombreux articles sur la poésie, la littérature, l’art et la politique, des journaux, des textes de conférences, des œuvres radiophoniques et théâtrales. Si les écrits de jeunesse gardent traces de la foi chrétienne comme de l’influence de Verlaine, l’écriture de Sénac se forge rapidement ses propres armes, après avoir subi d’autres influences primordiales : les poètes arabes classiques, Lorca, Artaud ou Char.

Jean Subervie pour sa part, à compter de 1978 et jusqu’en 1985, ne réalise plus que de simples travaux d’impression. Malade, ses activités cessent brusquement et l’imprimerie est vendue.

À sa mort, le 7 août 1989, son fils Maurice reprend le label en éditant des cartes postales et des livres de photographies. Compagnon de lutte de l’Algérie révolutionnaire et compagnon de quelques-uns de ses écrivains, les éditions Subervie ont publié, en un quart de siècle d’existence, 22 titres de 10 auteurs algériens. Jean Subervie n’a pas oublié Ilarie Voronca, puisqu’il publie Ilarie Voronca. Poèmes inédits, en 1961, dans sa collection « Visages de ce temps », dirigé par le poète Jean Digot, avec une belle étude de Denys-Paul Bouloc en préface.

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Épaules).

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

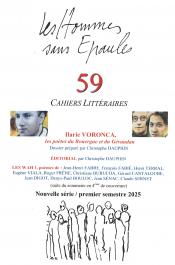

||

| Dossier : Ilarie VORONCA, les poètes du Rouergue et du Gévaudan n° 59 | ||